Dans le domaine juridique, les nullités et vices de procédure peuvent avoir des conséquences majeures sur l’issue d’une affaire. Comprendre ces concepts et savoir comment y faire face est essentiel pour tout professionnel du droit ou justiciable averti.

Les fondements juridiques des nullités et vices de procédure

Les nullités et vices de procédure trouvent leur origine dans les principes fondamentaux du droit français. Ils visent à garantir l’équité du procès et le respect des droits de la défense. La Constitution, le Code de procédure pénale et la jurisprudence de la Cour de cassation encadrent strictement ces notions.

Le principe de légalité exige que toute procédure judiciaire soit menée conformément aux textes en vigueur. Tout manquement peut entraîner la nullité de l’acte concerné, voire de l’ensemble de la procédure qui en découle. Cette rigueur vise à protéger les justiciables contre l’arbitraire et à assurer la régularité des décisions de justice.

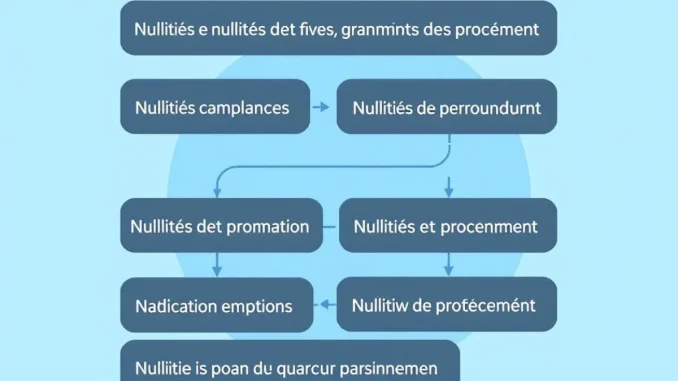

Identifier les différents types de nullités

On distingue généralement deux catégories de nullités : les nullités d’ordre public et les nullités d’intérêt privé. Les nullités d’ordre public concernent les règles essentielles de procédure et peuvent être soulevées à tout moment, même d’office par le juge. Les nullités d’intérêt privé, quant à elles, protègent les intérêts particuliers des parties et doivent être invoquées par ces dernières avant toute défense au fond.

Parmi les nullités les plus fréquemment rencontrées, on peut citer :

– Les vices de forme, comme l’absence de signature d’un acte ou le non-respect des délais légaux.

– Les vices de fond, tels que l’incompétence de l’autorité ayant diligenté l’acte ou le défaut de motivation d’une décision.

– Les atteintes aux droits de la défense, comme le défaut de notification des droits à un suspect lors d’une garde à vue.

Les vices de procédure : subtilités et conséquences

Les vices de procédure se distinguent des nullités par leur nature moins formelle. Ils peuvent résulter d’irrégularités dans le déroulement de l’instance, sans nécessairement affecter la validité d’un acte spécifique. Par exemple, le non-respect du principe du contradictoire ou une erreur dans la convocation des parties peuvent constituer des vices de procédure.

Les conséquences des vices de procédure varient selon leur gravité. Certains peuvent être régularisés en cours d’instance, tandis que d’autres peuvent entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour évaluer l’impact de ces irrégularités sur l’équité du procès.

Comment agir face aux nullités et vices de procédure

Lorsqu’une nullité ou un vice de procédure est identifié, il est crucial d’agir rapidement et stratégiquement. La première étape consiste à consulter un avocat pénaliste spécialisé qui pourra analyser la situation et déterminer la meilleure approche à adopter.

Les moyens d’action incluent :

1. La requête en nullité : Elle doit être déposée dans des délais stricts et argumentée de manière précise.

2. L’exception de nullité : Soulevée en cours de procédure, elle vise à faire constater l’irrégularité d’un acte.

3. Le pourvoi en cassation : Ultime recours, il permet de contester une décision définitive pour violation de la loi.

Il est essentiel de bien choisir le moment et la juridiction appropriés pour soulever ces moyens. Une stratégie mal conçue peut conduire à l’irrecevabilité de la demande ou à la perte du droit d’invoquer la nullité ultérieurement.

Les enjeux pratiques pour les professionnels du droit

Pour les avocats et les magistrats, la maîtrise des nullités et vices de procédure est un enjeu majeur. Elle requiert une veille juridique constante et une analyse fine de chaque dossier. Les avocats doivent être particulièrement vigilants lors de l’examen des pièces de procédure, car toute irrégularité non relevée à temps peut compromettre la défense de leur client.

Les enquêteurs et procureurs doivent, quant à eux, s’assurer de la régularité de chaque acte pour éviter l’annulation de leurs investigations. La formation continue et l’échange de bonnes pratiques sont essentiels pour minimiser les risques de nullité.

L’évolution jurisprudentielle et législative

La jurisprudence en matière de nullités et vices de procédure est en constante évolution. Les hautes juridictions, notamment la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, affinent régulièrement leur interprétation des textes. Par exemple, la notion de grief nécessaire pour obtenir l’annulation d’un acte a fait l’objet de nombreuses précisions ces dernières années.

Le législateur intervient également pour encadrer le régime des nullités. Des réformes récentes ont visé à simplifier les procédures et à limiter les possibilités de contestation abusive, tout en préservant les garanties fondamentales des justiciables.

Perspectives et défis pour l’avenir

L’avenir du droit des nullités et vices de procédure soulève plusieurs questions :

– Comment concilier l’exigence de sécurité juridique avec la nécessité de sanctionner les irrégularités procédurales ?

– Quel impact aura la dématérialisation croissante des procédures sur les risques de nullité ?

– Comment adapter le droit des nullités aux nouvelles formes d’enquête, notamment dans le domaine numérique ?

Ces défis appellent une réflexion approfondie de la part des praticiens et des législateurs pour maintenir un équilibre entre efficacité de la justice et protection des droits fondamentaux.

En conclusion, la maîtrise des nullités et vices de procédure reste un enjeu central du droit contemporain. Elle exige des professionnels une vigilance constante et une expertise pointue. Pour les justiciables, elle constitue une garantie essentielle de leurs droits, mais aussi un domaine complexe nécessitant souvent l’assistance d’un spécialiste. Dans un système juridique en perpétuelle évolution, la capacité à identifier et à agir face à ces irrégularités demeure un atout majeur pour tous les acteurs du monde judiciaire.